「歴史はただ事実を善と悪とに分け、また時代を進歩と退歩とに分けることができないばかりでない。この対立を可能ならしめるところの心理的条件が排除され、そして、さきに非難された事実及び時期が発展の中においてみたし果した任務と意義とを、すなわちかれらがこの発展の経過の中に独自的になし得たことしたがってかれらのつくりいだしたものを尋ねる精神のはたらきがこれに代わったとき、歴史がはじめてはじめられる。

「そしてすべての事実すべての時期はそれぞれその各々の様式にしたがって生産的である上は、かれらのいずれも歴史の光の中に非難されるべきものはないばかりでなく、そのすべては讃美され尊重されるはずである。非難される事実、われわれが反感をもって対しなければならない事実は、未だ史的主題ではない、たかだか、さらに論究さるべきある史的問題の前提に過ぎない。

「消極的歴史は非歴史である。その消極的作用が、肯定的である思想を駆逐し、そしてかれの実践的倫理的限界の中にまた詩的表現の範囲に、また表示の経験的様式の範囲に止まることも忘れたとき、ここにあらわれる消極的歴史はすべて非歴史である。もとよりこれらすべての限界や範囲においてならば、確かにわれわれは悪しき人、頽廃のまた退歩の時期についてわれわれがいつも語る如くに語る(語るのであって思惟するのではない)ことができる」

『歴史の理論と歴史』クロォチェ著羽仁五郎訳119頁以下より

戦前のマルクス派に始まる、日本の左派は一貫して間違ってきた。戦後になってからは、朝鮮戦争は「米韓国の侵略」とし、単独講和反対や安保反対、ベトナム戦争反対、文革万歳、「拉致は存在しない!」と次々と表舞台で、大合唱を続けました。歴史上何度も繰り返し間違ってきたメディアや知識人の面子は、だいたい同じ顔ぶれなんです。

櫻井よしこ著『日本よ、「歴史力」を磨け』(文芸春秋刊)

「ある統治下に生まれた全ての人間は、団結して新しい統治を始める自由を決して持たないし、合法的な統治を樹立することも出来ない」

もしこの論法が正しいのなら、現在存在する多くの合法的君主国はどうやつて生まれたのか、大いに疑問である。

といふのは、この説に立てば、逆にもし誰かが、合法的君主国を創始する自由をもつてゐた人の存在をどの時代であれ一人でも示すことが出来れば、君主制であれ何であれ新しい統治を始める自由を持つ人を私は必ずもう十人示せるはずだからである。

なぜなら、もし誰か一人が他人の統治下に生まれて自由に新しい別の国の人々を統治することが出来るのなら、他人の統治下に生まれた人たちは誰でも自由に別の統治の主人になつたり僕(しもべ)になつたり出来ることは明らかだからである。

かうして、彼ら自身の原理に従へば、全ての人間がその生まれに関はらず自由に新しい統治を始められるか、さもなければ、世界には一人しか合法的な王は存在せず、一つしか合法的な統治は存在しないことになつてしまふのである。

そしてその場合、彼らはその唯一の合法的な王とは誰なのかを明らかにしさへすればよいのである。もしその王が明かになつたなら、きつと全人類は喜んで彼に服従することだらう。

ジョン・ロック著『統治二論』(私訳)第二篇第八章113節

もし、エフタとアンモンの子孫との間のどちらに正義があるかを裁定する法廷、すなわち地上における上位の裁判権が存在していたら、彼らは決して戦争状態には陥らなかったであろう。しかし、実際には、エフタは天に訴えざるをえなかった。彼は、『士師記』第一一章二七節で、「願わくは、審判をなしたもう主[エホバ]、今日イスラエルの子孫とアンモンの子孫との間を鞫(さば)きたまえ」と語り、自らが行なった[天への]そうした訴えを頼りとしながら、兵を率いて戦場に向かったからである。

従って、こうした争いにおいて「誰が裁くべきか」という問いが出されても、それは、誰がその争いを裁決するべきかという意味にはなりえない。ここで、エフタが「審判をなしたもう主」が裁くであろうということで何を語っているかは、誰にでもわかることであろう。つまり、それは、地上に裁判官がいない場合には、訴えは天なる神に向けられるということなのである。

従って、「誰が裁くべきか」という問いは、他人が私との戦争状態に身をおいたかどうか、また、戦争状態において私はエフタがしたように天に訴えてよいかどうかを誰が裁くのかを意味するものではありえない。そのことについては、私だけが自らの良心に賭けて唯一の裁判官になりうるのであり、私は、かの大いなる[最後の審判の]の日に、万人の至高の審判官[である神]に対してそれへの責任をとることになるのである。

ジョン・ロック著『統治二論(=市民政府論)』(加藤節訳 岩波書店)第二篇第三

章末より

疑惑の日々、私の祖国の運命について重苦しい考えが生まれる日々には、お前だけが私の心の支えであり、拠り所である。ああ、偉大で、力強い、真実を語る、自由なロシア語よ! もしもお前がいなければ、祖国で起きているすべてのことを目にして、どうして絶望せずにおられようか? しかしながら、偉大なる民族にこのような言語が与えられていないとは信じられないのである。

ツルゲーネフ『ロシア語』(『ロシア語初級読本』26西野常夫訳)より

トト:アルフレード、お使いだよ。おばさんが、お弁当を届けてくれとさ。

アルフレード:そうか。ありがとう。

トト:ママに話したよ。あのフイルムはもらったんじゃなくて、勝手に持ってきたって。だから、あんたのせいじゃないって。フイルムに火がつくなんて信じなかった。からかってるだけだと思ってたから。それを言いに来たんだよ。じゃあ、帰るね。

アルフレード:トト、こっちへおいで。いいから来いよ。ここに座って。さっ、いいか、よく聞くんだぞ。わたしゃ、この仕事を十歳で始めた。当時こんな新しい機械なんてなかった。映画もサイレントばかり。映写機はまだハンドルをこんな風に手で回す奴だった。一日中ぐるぐるハンドル回しだ。それがえらい固いハンドルでな。ちょっと疲れてくると、回すスピードが落ちてしまう。あっと言う間に、ぼ~。火の海になった。

トト:なぜ僕に教えてくれないの? 今はハンドルじゃないから簡

単でしょ。

アルフレード:教えたくないからさ。お前には、やらせたくない。辛い仕事なんだぞ。いつもひとりぼっちで、することがないから仕方なく同じ映画を百回も見て、馬鹿みたいに、グレタ・ガルボやタイロン・パワーに話しかけるんだ。しかも働きづめ。復活祭やクリスマスまで仕事、仕事だ。休みは聖金曜日だけ。もしもキリストが十字架に掛けられてなかったら、聖金曜日だって働かなくちゃなんないんだ。

トト:じゃ、どうしてほかの仕事をしないの?

アルフレード:馬鹿な男だからさ。私のほかに、この村で映写技師をやれる者がいるか? いや、いないな。こんな馬鹿でなきゃ勤まらんのさ。それに運もなかった。子供の頃は戦争。大人になったら、また戦争だ。どうだ。まだ、私みたいな馬鹿になりたいか? 本気でなりたいか?

トト:んんん。

アルフレード:そうか。ブラボー、トト。いいぞ、トト。な、お前のためを思って言ってんだ。ここは、夏は暑くて、うだって死にそうだ。冬は寒くて凍える。そこに閉じこもりきりだ。空気は悪いし、稼ぎも少ない。

トト:それじゃあ、映写技師の仕事が嫌いなんだね。

アルフレード:いやあ、何でも慣れるもんさ。それに満員になった客席を見下ろして、みんなが楽んでいるのを眺めるのは気分がいい。なんだか、自分も楽しくなって。どっと笑うと嬉しくなる。自分が笑わせているような気がしてな。みんなに悩みや苦労を忘れてもらえる。そこがいいんだ。

うん? 話聞いてなかったな。何だ。何を見てる。しおらしく聞く振りして、目を離すと途端にこれだ。ママの言う通りだ。まったく手がつけられん。出てけ。あきれた小僧だ。見てて覚えちまったのか。あ、こりゃまずい。

トト! 切符売りに言っとくからな。もう客席には二度と入れてやらんから。いいな。神父さんにも話してやる。お前に手伝いはさせないように、ようく言っとく。もう二度と来るな。

トト:アルフレード!

アルフレード:何だ。

トト:くそったれ野郎!

映画『ニュー・シネマ・パラダイス』の吹き替え版より

私が今より若くて感じ易かつたころ父が私にくれた忠告がある。それは「人のことを批判したくなつたら、世間の人たちは誰もお前ほど有利な条件に恵まれてゐるわけではないことを思い出せ」といふものだつた。それ以来私はこの忠告をいつも心の中で繰返してきた。

父の言葉はそれだけだつたが、人とは違つて私と父はいつもさりげなく言葉を交はしてゐたので、彼の言はんとする事にはそれより遥かに深い意味のあることが私には理解できた。

そこで私はあらゆる批判を控へるやうにしてゐるのだが、この習慣のお陰で、妙な人たちの打ち明け話を沢山聞く羽目になつたし、年寄の長話をさんざ聞かされるやうにもなつた。

はみ出し者たちは、普通に暮らしてゐる人間の態度にこのやうな品の良さが表はれると、それにすぐ気が付いて近寄つて来る。それで、大学時代の私は不当にもごますり野郎と揶揄されることになつた。それはよく知らない下品な連中の秘めた悲しみをこつそり聞いてやつてゐたからである。

たいていの場合、打ち明け話はこちらから求めたものではなかつた。むしろ、誰かが個人的な打ち明け話をしたさうにして近づいて来るのがはつきり分かつた時には寝たふりをしたり、何かに熱中してゐる振りをしたり、嫌さうにぞんざいな振る舞ひ方をしたものだつた。なぜなら、若い人の個人的な打ち明け話などといふものは、他人のことにして言はれることが多いし、明らかに何かを隠してゐてよく分からないことが多いからである。

批判を控へるのことは無限の可能性の問題なのだ。むかし父が上流気取りになつて私に教へ、私も上流気取りで忘れずにゐるのは、本質的な上流気質は生まれながらにして誰にも公平に与へらるものではないといふことだが、もしこの教訓を忘れてしまつたら何かを見失ふのではないかといふ懸念が、今もなほ私の心から抜けずにゐる。

スコット・フィッツジェラルド作『グレート・ギャツビー』冒頭より

進歩的自由主義者が最も反動的で打倒されるべき女地主の居候になっているような状態、いわば保守的体制に寄食し、のうのうと長椅子に横たわりながら、外来の思想の断片や警句をまき散らしている。

その子すなわち教え子たちは、その「思想の断片や警句」が何ら社会を動かさないことを知り、またそのような「微温(ぬる)きものでありたくないと思われて」、それらを無視して行動のみに走る。

だがこの双方は、日本の歴史、伝統の完全な否定から自己否定という空白状態に進み、そこで悪霊は一応出て行くが、その「飾られた空白の部屋」には、戦中・戦後に蓄積された「あらゆる疫病、あらゆる病毒、あらゆる不浄」という七匹の悪霊をつれて舞い戻ってくる。

それが連合赤軍のネチャーエフ的な同志謀殺となり、ついに全員が破滅に至る。それをテレビで見ている者は、それによってそれまで横行していた悪霊が消えて、その世界は嘘のように平穏にもどる。

この状態を叙述し、最終的に彼らに入って彼らを動かしたのが日本の悪霊であって、別に外来の左翼思想ではないと記しても、それを記す長い過程では、人びとは彼を保守反動と規定するであろう。大体、そうなるのが普通である。

これをドストエフスキーのような革命体験のある者がすれば、その叙述は、モデルにされた者やその関係者には、耐えられないほど辛辣なものになり、何らかのレッテルを張って否定しようという衝動を感じて不思議ではない。

山本七平著『小林秀雄の流儀』154頁より

どんな重要な技術であらうと、それが完成の域に達するためには、物の本姓についての空論に近いまでの詳細な議論と、現実遊離と言はれるほどの高邁な思索を必要とするのだ。

だから、君のいふ極めて高度な弁論術、全てにおいて完璧な弁論術も、さういふ過程を経て身に付けることができると思ふよ。

プラトン作『パイドロス』269e ff(岩波文庫120頁以下参照)

封建制度にいろいろの缺陥があつた、そして其等の缺陥のために我我は封建制度を立憲制度に換へたのである。併し鼠を焼かうとした火は納屋をも焼きはしなかつたか、封建制度とともに其に結附いてゐた忠義、武勇、多量の雄雄しさや人情味が我我より喪はれはしなかつたかを、我我は惧れるのである。

純粹の意味の忠義は、主君と臣下が相互に直接相接してゐる時にのみ、可能である。諸君は兩者の間に『制度』を持つて來て見給へ、さうすれば主君はもはや主君ではなく統治者であり、臣下はもはや臣下ではなく人民であるが故に、忠義といふものは存しないのである。斯くして憲法上の權利の口論が現れ、人は爭論の解決を法典に求めて、そして昔の慣はしのやうに心を問ふことをしない。

我に仕ふべき我が主君のある時、あるひは我に慈むべき我が臣下のある時、自己犠牲と其の凡ての美しさが現れるのである。封建制度の強みは、治者と被治者との間の關係の、此の人格的な性質に存する。

其の本質に於ては、封建制度といふものは、實は一つの國民に適用された家族制度であるのである。それゆゑに、其が完全な形に達した場合には、其は理想的な政治形態とならざるを得ない。如何なる法律も憲法も、「愛の律法」より善いもの或は高いものはないからである。

内村鑑三著『代表的日本人』(岩波文庫)より

地球の周長は123,249,600feet(40,000km)、これだけで引力の仕組みが解明できるのである。

地球の周長、月の軌道の周長、月の軌道の直径が分かつてゐる。月の公転周期は27日と7時間43分(39342分)である。故に、月は平均して毎分187,960feet動いてゐることは明らかである。そして、もし月の高さから物体を落とすとすると、その物体が落ちる距離は、ある有名な定理によつて、最初の1分間で15feetしかないことは明らかである。

いま仮に「物体にかかる重力は距離の2乗に反比例する」といふ法則が正しく、仮に引力がこの法則に従つて宇宙のあらゆるところで働いてゐるとするなら、月は地球からその半径の60倍の距離にあるから、地球上で物体が落ちる距離は最初の1秒間で15feet、最初の1分間で54,000feetであることは明らかである。

ところで、実際に物体が落ちる距離は最初の1秒間で15feet、最初の1分間で54,000feetである。あとの数字は60の2乗に15を掛けたものに他ならない。故に、物体にかかる引力は距離の2乗に反比例するのであり、故に、地球に重力をもたらしてゐる力と、月をその軌道上に引き止めてゐる力は同じ力なのである。

ヴォルテール『哲学書簡』第15「引力に

ついて」より

「この大戦争は一部の人達の無知と野心とから起つたか、それさへなければ、起らなかつたか。どうも僕にはそんなお目出度い歴史観は持てないよ。僕は歴史の必然性といふものをもつと恐ろしいものと考へてゐる」

「戦争放棄の宣言は、その中に日本人が置かれた事実の強制で出来たもので、日本の思想の創作ではなかつた。私は、敗戦の悲しみの中でそれを感じて苦しかつた」

「『富貴は怨の府に非ず、貧賤は不平の源に非』ず。これほど、不平家にとつて、難解な言葉はない。・・『士道』は『私立』の外を犯したが、『民主主義』は『私立』の内を腐らせる。福沢は、この事に気附いてゐた日本最初の思想家である」

「(アンドレ・モーロアの)『英国史』は第三流の史書である。何故かといふと其処には天才の刻印がないからだ。こゝで言ふ天才とは、例へば『神皇正統記』に明らかな様な歴史家の天才の意味だ。又それは、北畠親房にあつては、過去を正確に描いて未来を創り出した大歴史家としての条件が稀有な完璧を示してゐるといふ意味だ」

「日本語に関する、日本人の最初の反省が『古事記』を書かせた。日本の歴史は、外国文明の模倣によつて始まつたのではない、模倣の意味を問ひ、その答へを見附けたところに始まつた。『古事記』はそれを証してゐる」

「上手に人を説得するのと物事を正しく考へるのとは、ひどく違つた事だ」「(この)ソクラテスの洞察は、容易には(パイドロスの)目に這入らない。そこで、雄弁術を高く評価してゐるパイドロスの誤りが、ソクラテスによつて、次々に論破されるやうに、『パイドロス』の対話は進行する事になるのだが、・・この『対話』で、ソクラテスは、決して相手を説得しようとはしてゐない」

山本七平著『小林秀雄の流儀』より

商業と軍事力が同時に優れてゐた国と云へば、カルタゴ滅亡以降では長くヴェニスあるのみであつた。ポルトガルは喜望峰を経由することによつてインド沿岸で暫しの優位を得たことがあつたが、ヨーロッパで強国となることは決してなかつた。オランダは戦争に手を染めたことがあるが、決して積極的なものではなかつた。しかもそれはオランダ単独の事業ではなく、イギリスとの同盟に於いて18世紀初頭のヨーロッパの勢力均衡に資するものでしかなかつた。

カルタゴとヴェニスとオランダは強国となつたが、それは我が国の人々が商売で金を貯め込んで貴族の土地を買ひ取つたのと同じやり方でしかなかつた。カルタゴもヴェニスもオランダもいづれの国も、戦争に強かつた国が後に商業に優れた国となつた訳ではないのである。

イギリスだけがその例外だつた。イギリスも商業を始める前はずつと戦争ばかりしてゐた。百年戦争で数々の勝利をあげてゐた時代には、小麦を売つたり毛織物を製造して莫大な富を得る方法があるのを知らなかつたのである。イギリスが豊かな国となり大国となり強国となつたのは、この知識を得たからに他ならない。

エドワード三世がフランスの半分をイギリス領としたころには、ロンドンは貧しい田舎町だつた。ロンドンが人口でも面積でもパリを上回るやうになり、イギリスが強大な海軍を手に入れて、連合王国を形成することができるやうになつたのも、イギリス人が商業を始めたからに他ならない。

ヴォルテール著『哲学書簡』第十「商業について」より

我小邦(=日本)、一変して魯失亜(=ロシア)となり、英吉利(=イギリス)と成らん・・・旧小邦は如何か之を措置せん。我れ既に新大邦(=中国)を得たり、旧小邦は何ぞ心に留むることを須(もち)ひんや。且つ我君上は親(みづ)から我中軍に将とし、某々々々水師提督と某々々大中少将とを随へて自ら擁衛し、堅牢無比なる某艦に御して海を踰(こ)え、往(さき)に我某道の軍の大捷(=大勝)を得たるに乗じ、某地を卜(ぼく)して都を奠(さだ)め、新に宮殿を起し、構築極て宏麗にして、幾層の楼閣挺然(ていぜん)として雲表(うんぺう)に聳(そび)え、羽林(=近衛兵)は環列し、飛騎は囲屯し、儼然たる帝者の居を為せり。

故に我君上は、我新大邦の君上なり。旧小邦は、外国の来り取るに任せん。魯失亜先づ来る乎、我れ之を与へん。英吉利先づ来る乎、我れ之を与へん・・・否々、此れ上策に非ず。旧小邦には民権家有り、民主家有り。彼輩多くは君主を好まず、兵隊を好まず。我君主、我兵隊は、皆新大邦に徙(うつ)れり。故に旧小邦を挙げて之を民権家民主家に与へん。彼輩の喜びは則ち知る可きなり。上策に非ず乎。

中江兆民著『三醉人経綸問答』(岩波文庫172頁以下)より

文明の運に於て後進なる一小邦にして、頭(かうべ)を昂(あ)げて亞細亞の辺陬(へんすう=辺鄙)より崛起(くつき)し、一蹴して自由友愛の境界に跳入し、堡塁を夷(たい)らげ、熕

礮(こうは

う=大砲)を銷(とか)

し、艦を船にし、卒を人にし、専ら道徳の学を究め、工伎の術を講じ、純然たる理学の児子(じし)と成るに於ては、彼文明を以て自ら夸(ほこ)る欧洲諸国の人士は、能く心に愧(はぢ)ること無き乎(や)。

彼は或は兇頑にして、心に愧ざるのみならず、我れの兵備を撤するに乗じ、悍然として来寇する時は、吾儕(わがせい)尺寸の鉄を帯びず、一粒の弾(たま)を挾(さしは)さまず、迎へて之を礼せば、彼れ果(たし)て何事を為す可き乎。剣(つるぎ)を揮ふて風を斬らんに、剣如何に鋭利なるも、風の飄忽茫漠たるを奈何せん。我れ其れ風と為らん哉。

中江兆民著『三醉人経綸問答』(岩波文庫123頁以下)より

「おいポルフェーモス。何を苦しんでゐるんだ。真夜中にそんな大きな声を出したら、眠れんではないか。いつたい何事なんだ。お前の羊が盗まれたとでもいふのか。お前の命を狙つて誰かがお前を計略にはめようとしてゐるのか。それとも、誰かがお前に暴力をふるふのか」

その声に対して、洞窟の中から巨人のポリュフェーモスが答へました。

「おお、みんな、助けてくれ。ダレデモナイが、暴力ではなく、おれを計略にはめて殺さうとしてゐるのだ」

すると、彼らは賢明にも次のやうに答へました。

「そうか。一人暮しのお前を苦しめているのが誰でもないなら、お前はゼウスさまがお送りになるといふ病(やまひ)に罹つたに違ひない。それなら、我々にはどうすることもできない。せいぜい、お前のおやじのポセイドンに言ひつけることだな」

かう言つて彼らは引き上げてしまつたのです。わたしは名前を使った策略がまんまと当たつたのを見て心中ほくそゑんでゐました。

ホメロス『オデッセー』第9巻より

マンデヴィルは確かに気がついた、もし自然が人間に理性の裏付けとしての憐れみを与へることがなければ、人間はいかなる道徳を持つてゐようと怪物にしかならなかつたであらうと。しかし、マンデヴィルが批判するところの人間のあらゆる社会的美徳が、このたつた一つの性質から生まれてくることに、彼は気付かなかつた。

実際、献身と寛大と人類愛は、それぞれ、弱者への憐れみ、罪人への憐れみ、人類全体への憐れみ以外の何ものでもないからである。親切や友情さへも、よく見れば、特定の対象に向けられた絶えざる憐れみの結果生まれたものである。なぜなら、人が苦しまないことを願ふことは、人が幸せになることを願ふことに他ならないからである。

仮に憐れみとは、人が苦しんでゐるのを見たときにその人の立場に身を置く感情に過ぎないもので、素朴な人はよく感じるが外には見せない感情で、洗練された人はあまり感じないが人には見せびらかす感情だといふのが真相だとしても、それはわたしの言つてゐる「憐れみは自然が与へる美徳だ」といふ主張の正しさを補強してゐるだけでしかない。実際、苦しんでゐる動物を見た動物が、苦しんでゐる動物と親密に一心同体化すればするほど、憐れみを強く感じるやうになるからである。

ところで、この一心同体化が、理性が働いてゐる状態よりも自然な状態の方がはるかに緊密なものになるに違ひないことは明らかである。利己主義を生み出すものは理性であり、その利己主義を強化するのが内省である。内省こそは人を自分自身の殻に閉じこもらせるものであり、自分の邪魔をし自分を悩ませる全てのものから人を遠ざけるものである。哲学こそは外部から人間を隔離するものなのである。苦しんでゐる人間を前にして「死にたければ死ぬがよい。私は安全だ」と人にこつそり言はせるのが、哲学である。

ルソー著『人間不平等起源論』より

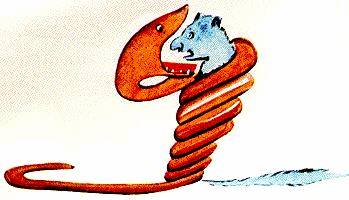

ぼくは六歳のある日、すばらしい絵を見つけた。それは原始林について書いた『本当の話』といふ本の中にあつた挿し絵で、ウワバミが山猫を呑み込むところが描かれてゐたんだ。これがその写しだ。

その本にはかう書いてあつた「ウワバミは獲物を噛まずに丸呑みする。そのあとウワバミは動けなくなつて半年の間寝てしまふ。その間に獲物を消化するのである」と。

それからぼくは原始林のこの不思議な出来事についてじつくり考へてから、自分で色鉛筆を使つて初めての絵を描き上げたんだ。第一作目のぼくの絵、それはこんな絵だつた。

ぼくは自信満々でこの絵を大人たちに見せた。そしてぼくの絵を見て恐くないか聞いたんだ。大人たちの返事は「どうして帽子を見て恐くなるのかね」だつた。ぼくの絵は帽子の絵ではなく、ウワバミがゾウを消化してゐるところを描いた絵だつた。そこでぼくは大人たちにも分かるやうに、ウワバミの内側の絵を描いたんだ。大人たちは何でも説明してやる必要があるのさ。第二作目のぼくの絵はこんな絵だつた。

すると大人たちはぼくに言つた。ウワバミの内側か外側かは知らないけど、もうそんな絵を描くのはやめて、地理と歴史と算数と国語の勉強をしなさいとね。さういふ訳でぼくは六歳のときに画家といふ素敵な仕事につくのをあきらめた。

ぼくは第一作目と第二作目の絵の失敗でがつかりしてゐた。大人たちは自分だけでは何も理解できないんだ。それに大人たちにしよつちゆう説明してやるのは子供にはくたびれる事だ。

それでぼくは別の仕事を選ぶことにして、飛行機の操縦の仕方を身に付けた。ぼくは殆ど世界中を飛び回つた。そして、確かに地理はとても役に立つた。中国とアリゾナの違ひを一目で見分けることができたからだ。これは夜中に迷子になつた時にはとても便利なことさ。

かうしてぼくは飛行機乗りとして、これまでの人生で沢山のまじめな人たちと知り合ひになつた。大人たちともさんざ一緒に暮らしてきた。そして大人たちのことを近くからもよく観察したが、大人についてのぼくの考へは変らなかつた。

ぼくは第一作目の絵をいつも持つてゐて、少し賢さうな大人に出会ふと、この絵を使つて試してみた。その人が本当に賢いかどうか知りたかつたんだ。でも、いつもきまつて彼らは「これは帽子だ」と答へた。

かうなるともうぼくはその人にはウワバミの話も原始林の話も星の話もしないんだ。相手に自分を合はせるのさ。そしてブリッジの話とかゴルフの話とか政治の話とか勲章の話とかをする。さうすると大人たちはえらく賢い男と知り合ひになつたと思つてとても満足するといふわけさ。

サンテグジュペリ作『星の王子さま』第一章より

(挿し絵はEbooks libres et gratuitsより借用した)

「可愛いソーニャ。いい子ぢやないか。やつらはいい金鉱を見つけたのさ。それを思ふ存分利用してゐるのさ。それが当たり前になつてるのさ。辛くて泣きはしたが、それももう慣れつこだ。人間、なんだつて慣れるのさ。この犬畜生が」

彼はしばらくもの思ひにふけつた。

突然、彼は思ひがけず叫んだ「待てよ。もしこれが俺の思ひ違ひだつたらどうなる。もし人間が本当は犬畜生ぢやないとしたらどうなるんだ。これは人間全体のことだ。つまり、人間は誰だつて犬畜生なんかぢやないとしたら。もしさうなら、その後(あと)のことはみんな思ひ込みだと言ふことになる。正体見たり枯れ尾花なんだ。さうなりや、もう恐い物なんか何も無いぢやないか。きつとこれが真実なんだ」

ドストエフスキー『罪と罰』第一部第二章最後より

ヘーゲルはどこかで言つてゐる。あらゆる世界史上の偉大な出来事と人物は言はば二度現れると。彼はかう付け加えるのを忘れてゐた。「一度目は悲劇として、二度目は茶番劇として」

ダントンに代つてコーシディエールが、ロベスピエールに代つてルイ・ブランが、一七九三年から一七九五年の山岳党に代つて一八四八年から一八五一年の山岳党が、伯父のナポレオンに代つて甥のナポレオンが現はれた。そして二度目の「ブリュメール十八日」が行なはれた時、まさにこの茶番劇が演じられたのである。

マルクス著『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』第一章冒頭より

「会いたいといって来たものがある」と小島は云った、「刻限はずれだが特別のお許しが出た、いって会ってやれ」

ねばねばするような口ぶりである。栄二は手拭を持ったまま番所にはいった。土間が鉤の手になっていて、六帖ほどの板の間があり、障子の向こうに部屋があるらしい。

年寄りの番人が行燈に火を入れている板の間の端に、さぶが風呂敷包みを脇に置いて、腰掛けていた。土間の中はうす暗いし、まったく予想もしていなかったから、栄二にはそれが誰だかすぐにはわからなかった。

「栄ちゃん」と低いふるえ声でさぶは呼びかけた、「ああよかった、ずいぶん捜したよ」

栄二はびくっとし、大きく眼をみはった。さぶは訴えるような表情で栄二をみつめ、あとの言葉が喉へつかえたものか、いそいでまるまると肥えた頬を押しぬぐった。そして唾をのみこみ、もういちど呼びかけようとしたとき、栄二はくるっと軀の向きを変え、大股に外へ出ていった。

「栄ちゃん、どうしたんだ」さぶは泣き声をあげながら追って出た、「おれだよ、さぶだよ栄ちゃん」

「そんな者は知らねえ」と栄二は大股に去ってゆきながら、どなり返した、「おらあこの世に知った者なんかいやしねえ、栄ちゃんなんて名もおれの名めえじゃあねえ、帰れ」

栄ちゃん、とうしろでさぶの悲しそうな声が聞えた。栄二は唇をきっとひきむすび、眼を据えた硬い顔つきで長屋のほうへ歩み去った。

山本周五郎著『さぶ』六の四より

「そげです。あげな立派な人はあアません。私が友だちだけん、特別にほめちょるわけじゃあアませんが、実際(ほんと)に珍しい人です。そげそげ、いつでしたかな。この村にナリンボウのホイタが来ましてね」

「ホイタというと何ですか?」

「乞食のことです。この地方にはそげなふうに言っちょうおましが、それが子供連れでこの村に入(え)ったことがあアまし。三木さんはそれを見つけて、直接(じき)にこの癩病の乞食を隔離(はな)いて、その子供は寺の託児所に預けましたがね。そげな面倒も細かく気のつく人でした。火事で焼け死にかけた赤ン坊を助けちゃったり、水害(おおみず)のときに溺れかけちょる人を救うたことも、署長(だん)さんから聞いちょっらっしゃアが、この亀嵩の駐在所に来らっしゃっても、そげに似た話はあアまし。何日(いち)でしたか、この山の奥に樵夫(きこり)がはいって、急病で倒れたことがあアましがね、医者さんを連れて行かあねも、急な難所(やまみち)でしたから、そいちもできんで、三木さんが病人を背負うて、難儀な山坂を超えて医者さんの所に運んだこともあアまし。この村(じけ)にモメ事があっても、三木さんが顔を出しとたいてい和(なご)やかに治まるし、家庭(え)の中でモメ事があると、三木さんに相談に行ったもんでし。人柄もよござんしたが、あげんみんなから慕(す)かれた巡査(じんさ)さんもあアません。そうで、三木さんが三成署に転勤になるときなんどは、村中が惜しんで引きとめ運動(はなし)をしるくらいでした」

松本清張著『砂の器』より

京方、能登の守、平九郎判官、下総の前司、少将入道、所々の戦に打負けて、都に帰り入る。山田の次郎も同じく京へ入る。同じき十五日卯の刻、四辻殿に参りて「秀康、胤義、盛綱、重忠こそ、最後の御供仕り候はんとて、参りて候へ」と申しければ、一院(=後鳥羽院)、如何になるべき身とも思し召さぬところへ、四人参りたれば、いよいよ騒がせ給ひて、「我は武士向かはば手を合はせて、命ばかりをば乞はんと思し召せども、汝等参り籠りて、防ぎ戦ふならば、中々悪しかりなん。何方へも落行き候へ。さしもの奉公空しくなしつるこそ不便なれども、今は力及ばず。御所の近隣にある可からず」と仰せ出だされければ、各々の心の内言ふも愚かなり。

山田の次郎ばかりこそ、「されば何せんに参りけん。かなはぬもの故、一足(ぞく)も引きつるこそ口惜しけれ」とて、大音声をあげて門をたたき、「日本第一の不覚。人を知らずして、浮き沈みつる事の口惜しさよ」と、罵りて通るぞ甲斐もなき。

『承久記』下巻「秀康胤義等都へ帰り入る事」より

ある人思へらく、義経つひに頼朝にそむきたり、さらば頼朝の彼を誅せむとせし事、ことわりと言ふべしといふ。しかるにはあらず。義経、はじめより頼朝に二心なし。たゞ頼朝の姦計ある事をしらず。いにしへ、頼光・頼親・頼信がごとく、義家・義綱・義光がごとく、兄弟共に朝の御守りたるべしとのみ思ひて、頼朝の代官として義仲をうち平氏をやぶりし後、京師を守護して、院中に伺候せり。しかるを頼朝不快の気色ありしかば、いかにもして其の心をとらむと思ひき。

新井白石著『読史余論』上より

義経、讃岐に向ひし時、渡辺にて風あらく波高きに、真つ先に船を出す。大蔵卿泰経、これを諫めしに、義経、「ことに存念あり。一陣において命を捨てむと思ふ」と云ひき。その志、もし此度のいくさに勝つ事を得ずむば、最初に打死すべし。もし勝つ事を得ば、頼朝の心柔らぎなむやと思ひしにあらずや。

かくまでに頼朝がために心を尽しぬれど、頼朝さらによしと思ふ心もなく、平氏滅びし日、すみやかにその兵権を奪ひて召し還す。

こののち数通の起請文をもて二心無きよしを申せしかども、さらに許さず、終に討手をさし向けたり。この時、義経みづから首はねて、その年ごろの志を表さむはいざしらず、その余は自らの死を救ふのはかりごとを出さむにはしかじ。義経が(=頼朝追討の)院宣を申し請ひし事、やむ事を得ざるに出でたり。その志のごときはあはれむべし。

新井白石著『読史余論』上より

`

中原章房、清水寺に詣でて下向の時、西の大門にて八幡をふし拝みしに、小雨降りけるに蓑笠にはゞき(=脚絆)したるもの一人、後ろを過ぎると見えしが、太刀を抜きて章房が首をうちおとして坂を下り行く。下人四五人、「あれや」とて主の持たせし太刀を抜きて逐ひしかど、後ろ影だに見えずなりたり。(中略)

この章房は、無二の拝趨(=拝謁)年積もり、恐らくは匡弼(きやうひつ)(=天皇の誤りを正す)の器たりしかば恩寵も浅からざりしに付きて、これは叡旨(=天皇の意志)をも重くし公儀をも背くまじき者と思し召され、年来の叡念をある時あらはされて、関東征伐の事を仰せ出だされしに、章房、身を顧みず義を貽(のこ)さず真実の諫言を奉りければ、不直梟悪(けうあく)(=極悪)をさしはさみ偏頗(=反逆)漏脱(=密告)の事あるべき器にあらざれども、叡慮に一味(=参加)し奉らざりし事を深く怖れ給ひて、近臣成輔朝臣に仰せ論ぜられしかば、かの名誉の(=有名な)悪党に縁をさぐり禄を与へて、窃かに章房をうかゞはせければにや、はたしてこの事を達せり。

されば彼が横死も、天下大変の端として朝議より出けると、後こそ粗(あらあら)聞えけれ。

『異本太平記』(『読史余論』上)より

この日暮に、義時が宅にて一族ならびに老者の会議す。意見とりどりなれど、大略は足柄・箱根の道をふさぎて待軍(まちいくさ)ある可きのよしなりしに、広元入道覚阿(=大江氏)、「群議の趣きしかるべけれども、関東の諸士一心ならずむば、関を守り日をわたる事、かへつて敗北の因ならむか。運を天に任せ早く兵を京師(=京都)に発せらるべし」といふ。

義時、この両議を二位殿(=北条政子)に申されしに、「西上せざらむには官軍を敗り難かるべし。武蔵の兵を待ちて速やかに上洛せしめよ」とありしかば、遠江・駿河・伊豆・甲斐・相模・武蔵・安房・上総・下総・常陸・信乃・上野・下野・陸奥・出羽等の兵を徴す。

二十一日、重ねて評議す。これは、住所を離れ官軍に向ひ左右なく上洛、思惟あるべきかの由、異議あるが故なり。

広元、また云く、「上洛定むるののち、日を経るにより異議また起れり。武蔵の兵を待たるる事も猶僻案(=愚考)なり。日を重ねば武蔵の国衆も漸く案じ、定めて変心あるべし。たゞ今夜中、武州一身なりとも鞭を揚げられば、東国の武士、ことごとく雲の竜に従ふごとくなるべし」といふ。

新井白石著『読史余論』上より

按ずるに、中世より叡岳(=比叡山)の僧徒兵仗(=武器)を帯し、やゝもすれば朝家(=朝廷)をおびやかし奉る。代々の帝王将相おそれて、彼が申す旨に任せられしかば、その残害(=殺害)、すこぶる仏氏(=僧侶)の所為(=行為)にあらざりき。しかるに信長、その破戒無律を怒りて、つゐに焼き滅ぼせり。その事は残忍なりといへども、永く叡僧の凶害を除けり。これまた、天下に功あるの一つなるべし。

新井白石著『読史余論』下より

一七九五年五月十五日、ナポレオン将軍は若い軍隊の先頭に立つてロディ橋を渡つてミラノに入つたとき、シーザーとアレキサンダーの後継者が、幾世紀を経て、いま現はれたことを世に示したのであつた。

数ヶ月の間、彼の勇気と天才が巻き起す奇跡を目の当たりしたイタリア人たちは、深い眠りから目覚めた。

ミラノの人たちは、彼らが到着するつい八日前までは、フランス軍は山賊の寄せ集めのやうなもので、オーストリア皇帝の軍隊の前ではいつも逃げ回つてゐるものだと信じてゐた。粗悪な紙に印刷した地元の小新聞は、とにかく、週に三度はさう書いたものである。

スタンダール『パルムの僧院』冒頭より

ナポレオンが全世界に向ってもつ最大の魅力は、彼の非凡なる天才である。

人間は単調を憎み恐れる。単調は人間の精神を殺す。同じ生活の繰り返しは人間の肉体を退化せしめる。ゆえにわれわれは、自己生活の根本的必要からつねに変化を求める。春去って夏来たり、秋辞して冬を迎えるところに、人間肉体の発達と精神の向上とを発見する。

武蔵野の平野、眼をあげて芙蓉の峰を望むところ、瀬戸の煙波(えんば)、たちまち飃蕩(ひょうとう)して鳴門海門の激浪とおどるところ、吾人は胸中無限の爽快にうたれる。それは単調を破る秀抜によって、吾人の精神的倦怠が救われるからだ。

それは自然界の大法で、人間生活の必至性だ。ゆえに四時(しじ)夏なる熱帯に文明起るなく、四時雪なる北国に人傑の現われないわけだ。

ゆえに人間はつねに個性の溌溂(はつらつ)としておどる社会において神気(しんき)暢達(ちょうたつ)し、五体躍動する。その変化を求めるこころが、天

才を求める心だ。

天才なき社会は枯死(こし)し、天才をほうむる社会はつねに衰亡する。これに反し天才を撫育(ぶいく)し、その縦横の驥足(きそく)をのばさしむる社会は、生々(せいせい)として雲蒸(うんじょう)気騰(きとう)してゆく。それは社会自身の自衛法だ。そういう種族保存の意識の強烈なる社会はつねに社会内の個性を尊重し、その天稟(てんぴん)の才を思いのままに発揮さす。

そういう心持ちの顕現として、天才の生活記録が永久に人類の興味をひくのだ。

鶴見祐輔『ナポレオン』(潮出版社)466頁以下

いよいよ出産の日がきた。ナポレオンが待ちに待った嗣子誕生の日だ。一八一一年の三月十九日だ。産婦はその晩から苦しみはじめて翌暁におよんだ。徹宵(てっしょう)して看護していたナポレオンが、朝の八時ごろ例の熱い湯にはいっていると、侍医が飛んできて異状を報じた。母子とも二人ながら助けることはむずかしいというのだ。「母を救え!」彼は言下にそう叫んだ。

出産がすむとナポレオンはその愛妻の枕頭(ちんとう)に立って蒼(あお)ざめた唇に接吻した。彼女の命が安全と見極めのつくまでは、生まれた子供には見向きもしなかった。

それは男の子であった! しかし息が止っていた。医師の介抱(かいほう)で嬰児(えいじ)が生き返って、わっと泣くと、ナポレオンは走りよって、その子を自分の腕にとりあげた。熱い涙がとめどもなく彼の頬から流れ落ちた。長い歳月の危険な生涯、それはただ愛児に大帝国を残したいばっかりだ。その子がおまえなのか。

いんいんたる砲声がパリ満城にひびきわたった。二十一発なら皇女、それより多ければ男子だ。チュルリー宮殿の正面に集まった幾万の群衆は砲声を数えた。十八、十九、二十、二十一、そうして二十二! そのとき期せずして万雷のごとき歓呼が起った。

鶴見祐輔『ナポレオン』(潮出版社)287頁以下

ローマ法王ピウス七世が、戴冠式のためわざわざパリへくるということが発表されたときに欧州があっとおどろいた。それは千年前にシャルルマーニュ大帝戴冠の式のとおりではないか。しかもシャルルマーニュはローマへいったのに、ナポレオンはまるでかかりつけの町医者を呼ぶように、法王をパリへ呼び出すのか。

しかも彼はブーローニュの港で英国討伐の計画をめぐらすひまに、エクス・ラ・シャペルによってシャルルマーニュのもちいた儀式いっさいを調べてきたというではないか。

それでは彼はシャルルマーニュ大帝のあとをついで欧州を統一しようというのか。

(中略)

チュルリーの宮殿の窓から高い空をあおいで、彼はいかにエジプト遠征の日をなつかしんだであろう。この理知にとらわれた、小理屈ばかりのせまいヨーロッパでこんな小さい王冠を戴いてわしは死ななければならないのか。

直観に生きて、四大五空のうちに空想の翼をほしいままにする東洋人がなつかしい。すべての偉大なるものは東洋から生まれた。あのエーカーの小さい砲台がぬけなかったばかりに、わしは馬をガンジス河畔に立て、手を額にして万里の長城を望むことができなかったのだ。

アジアがほんとうの人類の発祥地だ。宗教も、政治も、詩も、夢も、永遠にして雄渾なるものは、ことごとくアジアのものだ。天はなぜわしをこんなせせこましいヨーロッパに生んだのだ。ああいずれの日にか、チュルリーの小天地を脱出して、わしはもう一度悍馬にまたがってアジアにゆけるのだ。

天上の星、地上の天才、思いは天翔る古今一万年の史。

鶴見祐輔『ナポレオン』(潮出版社)204頁以下より

天から降ったように雪のなかからナポレオン軍の到来したときに、オーストリア軍の先陣は不意を打たれて潰走(かいそう)した。しかし、主力と主力とが六月十四日マレンゴーの野で衝突したときには、オーストリア軍がはるかに優勢で、午後の二時半には仏軍は全線にわたって後退しはじめた。

敗北だ。ナポレオンはアレキサンドリアに通ずる道のうしろの土手の上に立って形勢をじっと眺めていた。二万の仏兵のうち五千人は累々たる死屍(しし)となって戦場に横たわっている。勝ちにのったオーストリア軍が潮(うしお)のように追撃してくる。

彼は脚下の小石を眺めながら考えた。この敗報がパリに達すれば、政府は自分を捨てて同盟軍と和睦するに違いない。そうしてブルボン王朝が復活するであろう。そうして自分は反逆者として捕縛されるであろう。生きて縲紲(るいせつ)のはずかしめをうくべきか、むしろ屍(しかばね)を馬革(ばかく)につつむべきや。半生の壮図は夢であった。彼はそう思った。

それにしても、ドゼイはどうして援軍をひきいてこないのだ。と、その瞬間に彼ははるか後方に砲声のいんいんと起るのを聞いた。ドゼイだ!

彼はただちに命令を下して、ドゼイ軍の方向に軍を転回した。フランス一の驍将(ぎょうしょう)と聞えたドゼイが、一散に馬を走らせて駆けつけてきた。彼はナポレオンが心から愛した友人であった。

「どうだドゼイ、この戦争をなんとみる」。すると彼は呵々(かか)と大笑して、「この戦争はもう負けだ。しかしまだ三時ですぞ。まだ日暮れまでにはもう一つの戦争に勝つ時間がありますぞ!」

ナポレオンはひらりと馬にとび乗った。「前進」。彼は総軍に向かって命令した。

彼の姿を見ると、フランス兵が奇跡のように勇気を回復した。そうして後退していた全軍が、さっと向きなおるとどーっと前進を始めた。そうしてドゼイの新手(あらて)がオーストリア軍の左翼に展開して包囲運動にかかった。

不意を打たれたオーストリア軍がしばらくためらうと、マルモンが砲列を立てなおして一斉に乱射した。そうしてオーストリア軍が敗却をはじめると、ケラーマンの騎兵隊が阿修羅(あしゅら)のように追撃した。

これがマレンゴーの大勝で、ナポレオン戦史中の逸品である。アルプスを越えてわずか一カ月にして北イタリアを回復したのである。

しかるになにごとぞ、勝利の将軍ナポレオンは、馬をおりて泣いているではないか。彼は累々たる死屍のなかに横たわる、ドゼイの死骸をいだいて号泣しているのだ。

「古代史中の英雄のごとき勇者よ」と生前にあれほど彼が激賞したドゼイが、彼を救っておいてみずからは、死屍となって横たわっていたのだ。そうして、ナ

ポレオンはイタリアを回復したが一番大事な友人を失ってしまったのだ。彼は人前をもかまわず満眼(まんがん)の涙を落ちるにまかした。

鶴見祐輔『ナポレオン』潮出版社169頁以下より

朕聞く「人年五十にして、短命と称さず」。今、朕六十有余、死してまた何を恨まん。ただ念ずるは汝ら兄弟のことのみ。勉めよ!勉めよ!

悪は小なりといへどもこれを為すなかれ、善は小なりといへどもこれを為さざるなかれ。

人をして服しうるものは惟だ賢と徳をもつてするのみ;汝らの父は徳薄くして傚ふに足らず。吾亡き後は、汝ら丞相とともにことに臨み、父の如くにして丞相に仕へよ。

怠るなかれ!忘るなかれ! 汝ら兄弟は更なる名聞を求めよ。たのんだぞ!たのんだぞ!

『三国演義』第八十五回より

今ここに人あり、義として危城に入らず、軍旅にをらず、天下の大利を以つてその脛の一毛にもかへず。世の主、必らず従ひてこれに礼し、その智を貴びてその行を高しとし、以つて物を軽んじて生を重んずるの士となすなり。

それ上(かみ)の良田大宅をつらね、爵禄を設くるは、民の死命にかへるゆゑんなり。今、上、物を軽んじ生を重んずるの士を尊貴し、しかも民の死を出だして上の事に殉ずるを重しとするをもとむるも、得べからずなり。

書策を蔵し、談論を習ひ、徒役をあつめ、文学に服して議説す。世の主必ず従ひてこれに礼し、『賢士を敬ふは、先王の道なり』といふ。それ吏の税するところは、耕者なり。しかるに上の養ふところは、学士なり。耕者にはすなはち重く税し、学士にはすなはち多く賞し、しかも民の疾作して言談少なきをもとむるも、得べからざるなり。

『韓非子』顕学第五十より

癸酉(きゆう)の日に両軍は鞌(あん)に陣どって対峙した。斉は邴夏(へいか)が斉侯の御者、逢丑父(ほうちゅうほ)が車右。一方の晋は解張(かいちょう)が郤克(げきこく)の御者、鄭丘緩(ていきゅうかん)が車右という顔ぶれであった。

斉侯は「敵をみな殺しにしてから朝食にしよう」と言うと、馬に甲(よろい)もつけずに車をはしらせた。

このとき郤克は矢にあたって負傷した。血は流れて靴の中にまであふれたが、進軍の太鼓だけはかろうじて打ちつづけた。しかしたまらず、「もうだめだ」と

うめいた。

解張が励ました。「合戦が始まるとまもなく、矢が手から肘まで貫きましたが、矢を抜くことができず、折り捨てて車を進めておるのです。左の車輪は私の血で赤黒く染まっていますが、決してだめだなどとは口に出しません。あなたも我慢してください。」

鄭丘緩も側で「ご存じないでしょうが、合戦が始まってから、道の悪いところに来ると、私は車からおりて押しています。傷の重いのはよくわかっていますが辛抱してください」と励ます。

解張は「われら全軍の耳目は、この車の旗と太鼓に集中しています。進むも退くも、この車の動き一つにかかっているのです。この車であなたさえ、しっかりなさっておれば、勝つことができるのです。傷が重いからといって、ご主君の命令を捨てることはできません。いったんよろい甲(かぶと)を身にまとい、武器を手にとったからには、もとより死は覚悟でしょう。重傷とはいえ、まだ死んではおられません。しっかりしてください」といいながら左手に手綱をまとめ、右手に太鼓のばちを持ち、太鼓をうち鳴らしながら進撃した。

馬は手綱がゆるんだので、走りに走って止めようもない。おくれじと全軍があとにつづいて突進したため、斉の軍はさんざんに敗れた。晋はなおも追いかけて三たび華不注山の山麓をまわった。

『春秋左氏伝』筑摩書房(世界古典文学全集13)154頁より

蘭軒伝の世に容(い)れられぬは、独(ひと)り文が長くして人を倦(う)ましめた故(ゆゑ)では無い。実はその往事を語るが故である。歴史なるが故である。人は或は此篇の考証を事としたのを、人に厭はれた所以(ゆゑん)だと謂つてゐる。しかし若(も)し考証の煩(はん)を厭ふならば、其人はこれを藐視(べうし=軽視)して已(や)むべきで、これを嫉視(しつし)するに至るべきでは無い。

以上の推窮(すいきゆう)は略(ほぼ)反対者の心理状態を悉(つく)したものであらうとおもふ。わたくしは猶(なほ)進んで反対者が蘭軒伝を読まぬ人で無くて、これを読む人であつたことを推(すい)する。読まぬものは怒(いか)る筈(はず)がない。怒は彼(かの)虚舟(きよしう)にも比すべき空白の能く激し成(な)す所ではないからである。

わたくしの渋江抽斎、伊沢蘭軒等を伝したのが、常識なきの致(いた)す所だと云ふことは、必ずや彼書牘(しよとく)の言(こと)の如(ごと)くであらう。そしてわたくしは常識なきがために、初(はじめ)より読者の心理状態を閑却(かんきやく=無視)したのであらう。しかしわたくしは学殖(=学識)なきを憂ふる。常識なきを憂へない。天下は常識に富める人の多きに堪へない。

森鴎外『伊沢蘭軒』その371より

「戦車を一万持つ国の王を殺すのは、戦車を千持つ家来です。戦車を千持つ国の王を殺すのは、戦車を百持つ家来です。一万の国で千持ち、千の国で百持つことは大変裕福なことなのに、かういふことが起きるのです。

「仁義を後回しにして利益を優先したら、人はどれだけ手に入れても満足できなくなります。それに対して、仁を持つ人間が親を捨てることはないし、義を持つ人間が王をないがしろにすることもありません。